リンダー仮説

| 経済学 |

|---|

地域別の経済 |

| 理論 |

| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |

| 実証 |

| 計量経済学 実験経済学 経済史 |

| 応用 |

| 公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |

| 一覧 |

| 経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |

| 経済 |

|

|

|

リンダー仮説(りんだーかせつ、英: The Linder hypothesis)とは、需要構造や消費者の選好が似通った国同士で多くの国際貿易が行われるはずであるという仮説のこと[1]。転じて、国家間で生産技術や要素賦存量が同一であっても、財の差別化があれば国際貿易が生じるであろうという仮説のこと。ステファン・リンダー(英語版)が1961年に提示した[1]。

概要

ステファン・リンダーがレオンチェフの逆説の説明としてリンダ―仮説を提示した。ヘクシャー=オリーン・モデルは、国がその国に豊富に存在する生産要素を使用して生産される財を輸出することを予測する。しかし、ワシリー・レオンチェフが1947年のアメリカのデータを観察すると、アメリカは資本豊富国であると考えられるにもかかわらず、アメリカの輸入財の方が輸出財よりも資本集約的であることを発見する。

ステファン・リンダーはこのレオンチェフの逆説を解決する理論を提示しようと試みた[1]。リンダーは国際貿易の発生源として供給サイドの要因(要素賦存量)を考えるからパラドックスが発生すると考え、国際貿易の発生源を需要サイド(消費者の選好)に求めた[1]。そして、需要構造が似通った国は同様の産業を発展させて差別化財を貿易するようになるため、貿易額が増えると予想した[1]。

実証的検証

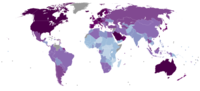

リンダー仮説と整合的な需要構造の国際貿易への影響(リンダ―効果)が実証的にも観察されている。計量経済学的な検証では、一人当たり所得を国の需要構造の代理変数として用いる。つまり、エンゲルの法則から示唆されるように、所得水準が似通った国では消費者は同様の選好を持つと仮定する[2]。しかし、所得水準が似通った国は地理的に近く立地する傾向にあることから貿易額が大きく、選好それ自体の貿易への影響を取り出すことを難しくしている。リンダー効果は非製造業よりも製造業の財の貿易を説明する際により当てはまり具合が良いこと、さらに、製造業内では消費財よりも資本財の貿易、同質財よりも差別化財の貿易を説明するのに当てはまり具合が良いことが示されている[3]。

出典

- ^ a b c d e An Essay on Trade and Transformation, Staffan Burenstam Linder, Stockholm: Almqvist & Wicksell, 1961.

- ^ Bohman, Helena; Nilsson, Désirée (2006年). “Introducing income distribution to the Linder hypothesis”. pp. 2–3. http://www.etsg.org/ETSG2006/papers/DNilsson.pdf 2021年12月13日閲覧。

- ^ Robert C. Shelburne, A Ratio Test of Trade Intensity and Per-Capita Income Similarity, Weltwirtschaftliches Archiv, Volume 123, Heft 3 (Fall) 1987, pages 474-87.

| |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本概念 |

| ||||||||||||

| 理論・議論 | |||||||||||||

| モデル |

| ||||||||||||

| 分析ツール |

| ||||||||||||

| 結果 |

| ||||||||||||

| 貿易政策 |

| ||||||||||||

| トピック |

| ||||||||||||

| 近接分野 | |||||||||||||

| Category:国際経済学 Category:貿易 Category:国際経済学者 | |||||||||||||