Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller

| Type | |

|---|---|

| Patrimonialité |  Patrimoine du XXe s. () Patrimoine du XXe s. () |

| Département | Moselle |

|---|---|

| Commune | Saint-Louis |

| Coordonnées | 48° 42′ 59″ N, 7° 13′ 09″ E  |

|---|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller est un ascenseur à bateaux qui fait partie du canal de la Marne au Rhin et permet la traversée des Vosges. Il est situé sur le territoire de la commune de Saint-Louis, à proximité d'Arzviller, dans le département de la Moselle.

Historique

La nécessité de relier le bassin de la Seine et la grande voie rhénane par un canal date du XVIIIe siècle. Le roi Louis XVI chargea son ingénieur d’étudier le projet du canal de la Marne au Rhin mais ce n’est qu’en 1826 que Barnabé Brisson, ingénieur des ponts et chaussées, fut chargé de la réalisation du canal entre Vitry-le-François et Strasbourg par la loi du . Son principal concepteur fut l'ingénieur en chef Charles-Étienne Collignon.

Ce canal, qui devait relier la Seine au Rhin, devait franchir deux obstacles naturels : la ligne de crêtes qui limite le Bassin parisien et les Vosges du Nord par la trouée de Saverne. Le premier des obstacles est franchi par un souterrain de 4 877 m (entre la Meuse et la Moselle) puis un second de 867 m. C'est entre Niderviller et Arzviller, moyennant deux souterrains de 475 m et 2 307 m, que le canal aboutit dans la vallée supérieure par une échelle de 17 écluses (écartées d'une distance moyenne de 180 m) qui permettait de franchir une dénivellation de 44 mètres[1].

Le plan incliné, mis en service en 1969, a permis de remplacer ces écluses dont le franchissement était long (une dizaine d'heures), laborieux et particulièrement hydrophage. Il n'était pas rare, en effet, que des biefs[2] se retrouvent presque à sec surtout en période de sécheresse. La construction de cet élévateur de type transversal est unique en son genre en Europe. L'installation fut conçue par l’ingénieur général des Ponts et Chaussées Robert Vadot qui avait été chargé de la canalisation de la Moselle et sera nommé en 1975 délégué de la France à la commission internationale de la Moselle[3].

Fermeture provisoire et réouverture

Le , un bateau touristique appartenant à l'association du Plan Incliné, le Paris, s'est retrouvé coincé au niveau de la porte du bief amont, entre le canal et le bac, à la suite d'un décrochage partiel dont les raisons sont pour l'instant inconnues. Par précaution, la commune de Lutzelbourg a été évacuée pendant quelques heures, le temps de stabiliser la chute d'eau[4].

De ce fait, la navigation sur le canal de la Marne au Rhin entre Paris et Strasbourg a été interrompue par cet itinéraire sans date de reprise annoncée pendant plusieurs mois. Les 20 000 tonnes annuelles de marchandises transitant par le canal devaient suivre un autre trajet, par la Moselle via Metz pour rejoindre le Rhin à Coblence, ce qui le rallongeait considérablement et faisait augmenter la durée du parcours de neuf à dix jours[5].

Après presque un an de fermeture par les Voies navigables de France (VNF) à la suite d'un accident, le plan incliné est de nouveau ouvert à la navigation le [6].

Le , à peine deux mois après sa réouverture, le plan incliné a été à nouveau fermé à la suite d'une avarie survenue sur le bac[7]. Il était tout de même possible de visiter le site à partir du 1er août suivant[8]. Il a été rouvert à la circulation le .

Problématique

Le tronçon de la Marne au Rhin, long de 314 km avec ses 178 écluses, demandait entre 20 et 25 jours de voyage. Depuis 1853, mise en service du canal, le seul tronçon de Saint-Louis-Arzviller par la vallée du Teigelbach, long de 4 km comprenait 17 écluses avec un bief moyen entre chacune d’elles de 200 mètres et une dénivellation de 44 mètres (chute de 2,6 m entre 2 écluses), demandait une journée de navigation.

Maintenance

Les 17 éclusiers, logés dans des maisons de l’État, étaient chargés du maintien des écluses sept jours sur sept, et plus de 11 heures par jour. Leurs attributions comprenaient les tâches suivantes :

- faire passer les bateaux ;

- veiller au bon fonctionnement et à la sécurité ;

- entretenir les vannes, les crémaillères et les abords du canal.

En hiver, le canal était vidé pour permettre l’entretien des écluses.

Halage des bateaux

La traction des péniches était réalisée par la force animale (2 à 4 chevaux ou mulets) jusqu’au début du XXe siècle, puis vinrent les locotracteurs sur rails puis sur pneumatiques à partir de 1933, électriques au début puis à moteurs Diesel.

Des anciens locotracteurs sont conservés et exposés à Lutzelbourg et à Saverne.

Environnement

Les 17 écluses étaient fortement consommatrices en eau. En période estivale, le besoin en eau était trop important pour les réserves disponibles (petite rivière et étangs).

Constructeur et gestionnaire

Si à l’origine le creusement du canal demandait la présence de personnes de la région et de bagnards acheminés du Midi de la France qui travaillèrent à « la pelle et la pioche », la construction du plan incliné au XXe siècle fit appel à des techniques et des moyens plus modernes et rapides.

Le plan incliné appartient à l'État qui en confie la gestion aux Voies navigables de France (VNF).

Caractéristiques techniques

Principe

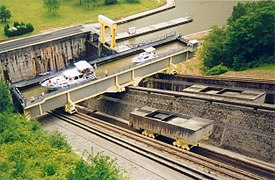

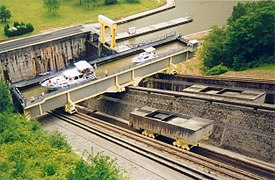

Il s'agit de faire monter ou descendre un bac contenant un bateau sur un chariot le long d’une rampe inclinée à l'aide d'un contrepoids d’équilibrage.

Suivant le principe d’Archimède, la péniche qui entre dans le bac refoule vers le canal une quantité d’eau équivalente au volume immergé du bateau. Ainsi, le bac pèse toujours le même poids, qu'il contienne des bateaux ou non.

Dans le principe, le système pourrait fonctionner sans moteur. En effet, le caisson est un peu plus rempli d'eau lorsqu'il est en haut, car il s'arrête 20 cm en dessous du niveau du canal, et un peu moins en bas, puisqu'il s'arrête 20 cm au-dessus du canal. Les moteurs régulent la vitesse et ont une puissance relativement faible par rapport au poids transporté. Ce sont deux moteurs électriques d'environ 90 kilowatts chacun.

Dimensions de l’ouvrage

Chiffres-clés[9] :

- Rampes en béton armé avec rails en acier permettant un déplacement horizontal de 108,6 mètres sur une dénivellation de 44,50 mètres (soit une pente de 41 % et un angle de 22°).

- Bac en acier de 41,50 m de long, 5,50 m de large et 3,20 m de profondeur (soit 730 m3 de contenance), chariot en acier, qui donne un poids total de 900 tonnes. Il a une vitesse de 0,60 m/s (2,2 km/h).

- Quatre portes levantes (deux pour le bac et une pour chaque bief).

- Deux contrepoids sur chariots guidés en béton de 450 tonnes chacun. Chaque contrepoids est raccordé au bac par 14 câbles d’acier de 27 millimètres de diamètre.

- Dans la salle des machines, deux treuils entraînés chacun par un moteur électrique de 90 kW assurent la manœuvre et n’ont que le frottement et l’inertie à vaincre pour déplacer la charge.

- Un groupe électrogène permet de garantir le fonctionnement du plan incliné en cas de longue coupure de l’alimentation en électricité.

À l’origine, deux bacs avaient été prévus pour le transport des péniches mais, avec le déclin du transport fluvial, un seul fut construit et mis en fonction. De nos jours, il est utilisé essentiellement pour le transport des bateaux de plaisance.

Performance et trafic

Le plan incliné peut accueillir un trafic de 39 péniches par jour, avec une montée réalisée en quatre minutes et un temps de parcours total de 20 minutes entre l’entrée et la sortie du bateau (contre une journée avec l’ancien tracé).

La baisse des activités de transport fluvial est en partie compensée par le trafic touristique avec le passage de quelque 10 000 bateaux de plaisance par an.

Évolution du trafic (en nombre de bateaux) :

1969 | 5 788 | 1975 | 145 |

|---|---|---|---|

1979 | 2 914 | 1979 | 521 |

1989 | 1 015 | 1989 | 5 330 |

1999 | 272 | 1999 | 7 486 |

2004 | 284 | 2004 | 6 624 |

Tourisme

Chaque année, environ 150 000 visiteurs sont accueillis par l’Association touristique qui gère les visites guidées du plan incliné depuis plus de trente années. Membre du réseau des grands sites de Moselle, le Plan incliné est le site de Lorraine le plus fréquenté. Le site reste fermé aux visites du au .

L'excursion à bord du bateau touristique, d'une durée approximative d'une heure, comprend une promenade en bateau jusqu’à l’écluse 17 ainsi que l'ascension sur le plan incliné. L'excursion à bord du petit train, d'une durée d'une heure également, permet d'aller jusqu'à l'ancienne vallée accompagné d'un guide et de longer le canal en amont du Plan Incliné. Il est également possible de visiter la salle des machines[10], la péniche musée "Sophie-Marie" ou encore une exposition proposée par la VNF depuis juillet 2023.

Anecdotes

En effet, en tant qu'encyclopédie, Wikipédia vise à présenter une synthèse des connaissances sur un sujet, et non un empilage d'anecdotes, de citations ou d'informations éparses (juillet 2023).

À l’écluse 14, la maison de l’éclusier tremblait à chaque passage d'un train sur la ligne Paris - Strasbourg.

Entre les écluses 6 et 7 se trouve une pierre tombale dédiée à la mémoire d’un officier de l’armée allemande qui s’est noyé dans le canal avec son cheval à la fin du XIXe siècle.

À l’écluse 1, M. Gaertner, dépositaire de la bière d’Arzviller, découpait la glace du canal pour conserver ladite boisson dans ses caves.

Après la tempête de 1999, les bois ont été stockés dans l’ancien canal pour les préserver du pourrissement.

Aujourd’hui, les maisons des éclusiers sont réhabilitées. [réf. souhaitée]

Galerie

- Vue générale.

-

Vue plongeante.

Vue plongeante. -

Le caisson.

Le caisson. -

Les portes ouvertes.

Les portes ouvertes. -

La machinerie.

La machinerie.

Notes et références

- ↑ Isabelle Dumielle, Sur les canaux d'Alsace, Rennes, Ouest-France, , 120 p. (ISBN 978-2-7373-5876-0), p. 106

- ↑ Section de canal entre deux écluses

- ↑ « Décret portant nomination d'un délégué de la France à la commission de la Moselle », sur Legifrance.gouv.fr, .

- ↑ Dernières Nouvelles d'Alsace - 5 juillet 2013

- ↑ Coup dur pour la navigation fluviale en Alsace-Moselle après l’accident sur le plan incliné d'Arzviller lalsace.fr du 7 août 2013, consulté le 8 août 2013.

- ↑ Réouverture du Plan Incliné de Saint-Louis-Arzviller le 2 mai 2014 sur Mylorraine.fr

- ↑ « Le plan incliné encore fermé », sur dna.fr.

- ↑ « Formules de visite - Office de Tourisme du Pays de Phalsbourg », sur Office de Tourisme du Pays de Phalsbourg (consulté le ).

- ↑ « Dossier de presse du Service de la Navigation de Strasbourg, Voies navigables de France – Le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF], sur vnf.fr, p. 6'.

- ↑ Tourisme en Moselle - Dossier de Presse GSM

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des ascenseurs à bateaux

- Canal de la Marne au Rhin

- Plan incliné de Ronquières en Belgique

- Plan incliné de Krasnoïarsk en Russie

- La Luge alpine du plan incliné

Liens externes

Sur les autres projets Wikimedia :

- Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller, sur Wikimedia Commons

- Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller

- Ascenseurs à bateaux

- Dossier de presse du plan incliné (photos à télécharger : 83,4 Mo)

Portail de la Moselle

Portail de la Moselle  Portail des lacs et cours d'eau

Portail des lacs et cours d'eau  Portail du monde maritime

Portail du monde maritime  Portail des transports

Portail des transports  Portail de l’eau

Portail de l’eau  Portail du bâtiment et des travaux publics

Portail du bâtiment et des travaux publics