Palais royal de Riofrío

Cet article est une ébauche concernant l’Espagne.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

| Type | Palais royal, Real Sitio  |

|---|---|

| Style | Architecture baroque |

| Architecte | Vigilio Rabaglio  |

| Construction | 1752 - 1759 |

| Patrimonialité | Bien d'intérêt culturel  |

| Site web | www.patrimonionacional.es/real-sitio/palacios/6253  |

| Pays |  Espagne Espagne |

|---|---|

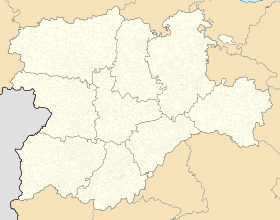

| Commune |

| Coordonnées | 40° 52′ 25″ N, 4° 09′ 03″ O |

|---|

|

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

Le palais royal de Riofrío est un palais du XVIIIe siècle, situé à Navas de Riofrío, dans la province de Ségovie, en Espagne. Construit entre 1752 et 1759 pour la veuve de Philippe V, la reine Élisabeth Farnèse, il fait aujourd'hui partie des résidences à disposition de la famille royale espagnole, dont la gestion est confiée au Patrimonio Nacional, l'administration nationale au service de la couronne.

Histoire

En 1724, Philippe V acquiert des terres, forêts et prairies au sud de Ségovie, aux alentours de son nouveau palais de la Granja de San Ildefonso[1].

Veuve en 1746, la reine Élisabeth Farnèse voit son beau-fils, né du premier mariage de Philippe V, monter sur le trône. Le nouveau roi, Ferdinand VI, préfère éloigner son ambitieuse belle-mère de la cour et des affaires politiques, et donne donc son accord pour lui faire construire un palais à Riofrío.

Le chantier est lancé en 1752 et la reine douairière continue d'habiter la Granja pendant les travaux. Ceux-ci ne sont pas achevés lorsque le roi Ferdinand VI meurt sans héritier, au mois d'août 1759. Lui succède alors son demi-frère Charles, jusqu'alors roi de Naples et de Sicile. La reine Élisabeth assume la régence jusqu'à l'arrivée de son fils en Espagne, et s'installe alors au palais d'Aranjuez. C'est là qu'elle s'éteint en 1766, sans avoir jamais habité le palais de Riofrío. Après sa mort, les travaux de Riofrío s'arrêtent, en 1767.

Le palais passe alors au dernier fils de la reine, l'infant Louis-Antoine, comte de Chinchón, qui avait abandonné l'état ecclésiastique et la pourpre cardinalice quelques années plus tôt, en 1754. Celui-ci n'usa pas non plus du palais.

Abandonné, le palais sert de simple relais de chasse à l'usage de la famille royale.

Au XIXe siècle, la reine Marie-Josèphe de Saxe s'y réfugie pour échapper aux quolibets d'une cour qui désapprouvait son mariage demeuré sans postérité avec le roi Ferdinand VII. Le palais est ensuite habité par le roi consort François de Bourbon, qui vivait séparé de son épouse la reine Isabelle II et qui y fait de nombreux aménagements, puis par leur fils, Alphonse XII, lors de son veuvage, en 1878[1].

Dans les années 1960, le Patrimonio Nacional choisit d'ouvrir les sites royaux à la visite. Le palais de Riofrío subit alors d'importantes modifications, le rez-de-chaussée étant notamment divisé en deux parties accueillant pour l'une le Musée Alphonse XII et pour l'autre un musée de la chasse. Le palais ouvre ses portes au public pour la première fois le 14 juillet 1965[2].

Depuis les années 2013-2016, grâce à un programme de restauration des sites royaux, le palais a retrouvé son aspect et sa décoration du XIXe siècle[3].

Architecture

Désirant rappeler ses origines parmesanes, la reine fait appel à Virgilio Rabaglio, lui-même originaire du Tessin et formé à Milan. Sa mort prématurée en 1753 amène d'autres architectes, qui respecteront le style résolument italien des plans du palais. Se succèdent ainsi Carlos Frasquina (1753-1757), puis Pedro Sermini (1757-1762) et enfin José Díaz Gamones (1762-1767).

Bâti sur un plan centré autour d'une cour intérieure, le palais s'élève sur trois niveaux. Sa façade sobre, rectiligne et monumentale, enduite de rose, ainsi que sa toiture en terrasson d'où surgissent des trophées d'ornementation, rappellent l'architecture des palais italiens.

Parmi les éléments les plus remarquables du site, on peut évoquer le grand escalier, la chapelle et ses collections de peintures et de tapisseries, les décors datant du XIXe siècle, ou encore le parc de 625 hectares.

Références

v · m | ||

|---|---|---|

| Palais royaux |  | |

| Couvents et monastères royaux |

| |

| Sanctuaires sous patronage royal |

| |

Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme  Portail du baroque

Portail du baroque  Portail de Castille-et-León

Portail de Castille-et-León  Portail de la monarchie

Portail de la monarchie