Casse (typographie)

Pour les articles homonymes, voir Casse.

Cet article est une ébauche concernant la typographie.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().

Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».

En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?

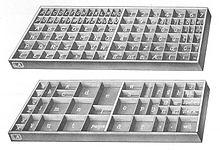

En typographie, la casse est un casier en bois destiné à contenir l’ensemble des caractères en plomb, bois ou matière plastique d’une même fonte (c’est-à-dire de même corps, style et graisse d’une police donnée). La casse est divisée en cases appelées cassetins, dont les dimensions et les emplacements (du moins pour les « bas de casse » c’est-à-dire les lettres minuscules, et les signes de ponctuation les plus courants) sont définis par la fréquence des lettres (donc, le nombre de caractères identiques) et la commodité d’accès.

Pour chaque police, les caractères les plus fréquemment utilisés — ceux représentant les minuscules — sont rangés à portée de main, donc en bas de la casse. Les capitales se trouvent en haut de la casse. Les casses forment un tiroir et sont rangées dans un meuble appelé rang. Des petites casses, destinées à recevoir des caractères particuliers, ou des blancs, cadrats, cadratins, espaces, interlignes, des filets, des vignettes ou culs-de-lampe, etc., sont appelées casseaux.

Le terme « bas de casse » est utilisé pour désigner l’ensemble des caractères représentant les minuscules des écritures bicamérales ; cette appellation a été reprise dans les polices informatiques.

Par extension, on parle de « casse » pour désigner l’alternative entre capitale (ou majuscule) et minuscule. La casse est généralement régie par les conventions typographiques : le français exige une majuscule en début de phrase et aux noms propres, tandis qu’en allemand, la majuscule est généralisée pour tous les substantifs. D’autres langues, comme l’anglais, vont jusqu’à doter d’une majuscule tous les lexèmes, mais seulement dans certains cas comme les titres d’œuvres ou d’articles journalistiques. Dans la typographie créative, au contraire, le choix de la casse est laissé à l’artiste. La sensibilité à la casse est essentielle en informatique selon que les différents langages employés font ou non une distinction entre capitales et bas de casse.

Types de casses

Depuis l’avènement de l’imprimerie, l’usage de la casse s’est peu à peu installé dans des formes stables dictées par l’usage et la commodité. Cependant, des différences existaient selon les époques et les pays : les pays anglophones n’utilisent pas de caractères accentués, leurs casses sont forcément différentes de celles des pays dont les langues requièrent de nombreux signes diacritiques. Par ailleurs, en tous temps, des imprimeurs ou des théoriciens ont tenté d’introduire de nouveaux modèles de casses plus rationnelles, mais ces tentatives se sont souvent heurtées à la force de l’habitude. En France, la casse traditionnellement utilisée est la « casse parisienne ».

Mécanisation : machines à composer

La casse n’a jamais disparu des ateliers d’impression traditionnels, la composition manuelle restant la norme dans les petits travaux de ville. En revanche, la nécessité de mécaniser la composition s’est imposée dès le XIXe siècle pour les travaux de longue haleine, l’édition, la presse. La composition demande du temps, mais il ne faut pas oublier que le processus inverse, la « distribution » (qui est notamment responsable des fautes appelées coquilles), ou remise des caractères à leur place respective dans la casse, fait aussi partie du travail.

Divers types de machines ont été expérimentés avec peu de succès, jusqu’à ce que s’imposent la Linotype, machine à composer et à fondre les caractères, et la Monotype, qui produit une bande perforée. Dans ce cas, la casse disparaît et est remplacée par un magasin renfermant les matrices des caractères.

Les titres restèrent plus longtemps composés à la main, mais des machines à composer spécialement destinées aux titres apparurent rapidement, telles la Ludlow Typograph.

Bibliographie

- Marius Audin, Somme typographique, Paris, Paul Dupont, , vol. 1 ; Lyon, Audin, , vol. 2.

- Maurice Audin, Histoire de l’imprimerie, A. et J. Picard, .

v · m | ||

|---|---|---|

| Jeux de caractères de base |  | |

| Codification de fichiers et protocoles | ||

| Adaptations de référence |

| |

| Équivalences standards | ||

| Propriétés et algorithmes |

| |

| Transformations | ||

| Standards et normes liés |

| |

| Mises en œuvre et applications | ||

v · m Termes de typographie | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Page |

|  | |||||||||||||||

| Paragraphe |

| ||||||||||||||||

| Caractère |

| ||||||||||||||||

| Fonte |

| ||||||||||||||||

| Classifications |

| ||||||||||||||||

| Ponctuation |

| ||||||||||||||||

| Mise en page |

| ||||||||||||||||

| Unités typographiques |

| ||||||||||||||||

| Typographie numérique |

| ||||||||||||||||

Portail de l’écriture

Portail de l’écriture